(Daniela Robberto)

Qualche tempo prima dello storico scontro sulla piana di Himera che vide affrontarsi gli agguerriti popoli dei Sicelioti e dei Cartaginesi, il pastore Eforo conduceva gli armenti alla ricerca di erbe buone tra la sparuta vegetazione di un suolo anemico. Sullo stesso arido terreno che un giorno avrebbe accolto l’abbraccio mortale di giovanissimi in armi, nell’ora in cui il sole raggiungeva in abbaglio e calore il suo massimo, il pastore cercava difesa dalla caligine a ridosso dei muretti diroccati. Si riparava, dopo tanto camminare, non già alla ricerca di un’ombra quasi inesistente quanto per riposare le sue spalle dolenti su cui portava a turno gli agnelli più piccoli che faticavano a seguire il gregge. I muretti a secco erano il frutto dello spietramento che già da allora sottraeva roccia al terreno nel vano sforzo di piegarlo ad un’insperata fertilità. Le fila di pietre sovrapposte tracciavano la geometria dei terreni, nonostante le piogge invernali, dilavando la terra, spesso ne rompessero il sigillo facendone rimanere solo tracce approssimative.

Con le gambe divaricate e stese in avanti Eforo stava seduto per terra appoggiando le spalle al muretto e sopportando gli spuntoni delle pietre che inizialmente non aveva avvertito ma che pian piano gli si conficcavano fastidiosi nelle spalle. Egli rapito contemplava il mare schermandosi gli occhi con la mano per il troppo riverbero metallico; quel mare, che incuteva terrore con i suoi improvvisi cambi d’umore, poneva termine alla terra arrestando gli audaci passi degli antichi: era l’ignoto di cui, le sere davanti ad un fuoco acceso, gli uomini che si erano trovati pastori ed agricoltori, raccontavano storie paurose, confortandosi vicendevolmente di quella loro stanzialità che diventava requisito imperdibile di sicurezza rispetto a chi andava per mare.

Gli anziani riferivano timorosi di bui abissi marini in cui ci fossero in agguato spaventosi mostri le cui spire potevano avvolgere in qualsiasi momento intere flotte per trascinarle poi nei gorghi profondi. Giuravano sugli Dei che era così ed ognuno pare avesse conosciuto un sopravvissuto a un tale evento, che di quella salvezza, aggiungevano, non aveva mai potuto rallegrarsi perché divenuto preda, per il resto della vita, di totale follia. Eforo quindi temeva il mare ma allo stesso tempo ne era attratto. Un giorno seguì il percorso accidentato del letto del fiume che d’inverno scendeva impetuoso dalla grande altura e che, arricchito da altri corsi d’acqua, sfociava in mare.

Quel giorno Eforo si sentì intrepido e, abbandonato il gregge, corse verso la spiaggia attratto da una nave dalle bianche vele quadrate che, scivolando veloce sulla spuma delle onde, si avvicinava insolitamente a quella costa di solito fuori dal solito traffico mercantile. La nave era talmente vicina che egli poteva distinguere i movimenti a bordo dei marinai, intuirne le gerarchie dei ruoli, ascoltare i comandi impartiti e gli ordini eseguiti. Sarebbe bastato dare una voce per attirare la loro attenzione ed invece li spiava furtivo nascosto dietro il cespuglio di una macchia mentre quelli saltavano agili dalla lunga prua tra schizzi d’acqua salata, nell’indifferenza dei loro piedi scalzi che calcavano con forza il tappeto di ghiaia ed argilla misto ad alghe secche e spine. I marinai erano talmente concentrati a rendere morbido l’approdo al loro scafo che era impensabile potessero accorgersi della sua presenza.

Il mastodonte in legno, verniciato con colori sgargianti e dalla prora occhiuta, soggiaceva ubbidiente ai gesti da domatore dell’equipaggio e con un lungo sospiro di animale ferito che riprende fiato, si andava adagiando leggermente inclinato sulla spiaggia bianca. La navigazione doveva aver avuto un problema, perché gli uomini lesti prepararono un fuoco; forse si trattava della riparazione di una falla alla chiglia il cui fasciame era cucito con fibre vegetali e tenuto assieme da una serie di strati di pece. L’equipaggio scaricò velocemente parte del carico: erano oggetti, probabilmente ceramiche protette da involucri di paglia e ancora anfore ricolme di unguenti, vino, forse olio. Eforo non comprendeva il loro idioma ma capì che, subito dopo le operazioni di sbarco della merce, si disponevano ad un rito religioso di ringraziamento ai loro Dei per l’attracco trovato. Cercavano sotto i grossi ciottoli larve ed insetti da offrire in pasto agli uccelli dalla cui sacrale ingordigia avrebbero dedotto gli auspici circa il buon proseguimento del viaggio. La fermata in effetti si rivelò proficua, infatti ora attingevano grandi scorte d’acqua dolce con cui riempivano i loro orci. Eforo, ammutolito, tratteneva il respiro spaventato al pensiero che la sua presenza potesse essere notata; sperò che dagli armenti non si levassero lamenti o pianto di agnelli o abbaiare di cane che avrebbe significato per i navigatori una fonte insperata di carne e per lui la rovina assoluta e forse la morte. Dibattuto tra la tentazione di restare nascosto o di fuggire con le ali ai piedi rimaneva dietro il sipario dell’inusuale palcoscenico. Gli stranieri, finiti i preparativi rituali, ora ridevano tra loro rotolandosi per terra sulla sabbia quasi a volerne prendere l’odore e, sboccati nel loro gesticolare, platealmente svuotavano le loro vesciche sugli orci e le anfore ammassati sull’arenile.

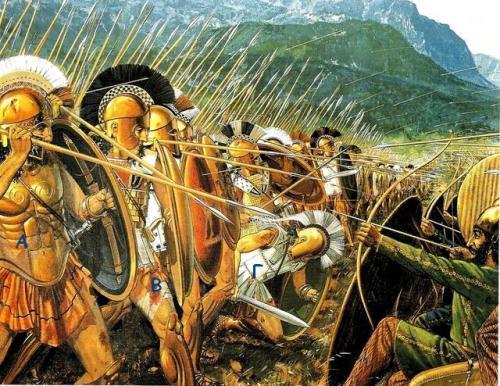

Improvvisamente Eforo, mentre osservava meditando sul da farsi, cadde in un sonno perfetto, che lo fece precipitare in un buco nero profondo come un oceano di compattissima densità. Sognò e nel sogno gli venivano incontro soldati armati con fogge strane, diverse, mai viste; uno gli si approssimò mostrandogli una enorme clessidra dove tutta la sabbia della riva sembrava essersi condensata e che scorreva velocemente da un comparto all’altro. Dopo un tempo, che non seppe calcolare, si sentì ristorato: il riposo gli aveva restituito le forze che animarono un vigore sconosciuto. Ma se il corpo era ritemprato, l’animo era spaurito da ciò che vedeva e non capiva. Lo scenario infatti era totalmente cambiato: su quel lembo di spiaggia, dove ricordava l’imbarcazione appoggiata su un fianco per la riparazione, ora erano assiepate decine di navi allineate in schieramento da guerra. Il fumo di una moltitudine di fuochi accesi portava l’odore, quasi il sapore di carni cotte allo spiedo; centinaia di soldati si agitavano andando avanti ed indietro in quel luogo a lui noto per l’amenità e la dolcezza e che adesso quasi non riconosceva e gli appariva come terra di sventura. Poi comprese: era l’orribile fuoco delle pire che carbonizzava cadaveri nell’immobile e superstite natura; non riusciva a capire se fosse un’alba plumbea o piuttosto un tardo pomeriggio autunnale, di quelli in cui il sole si defila e lascia ad una atmosfera lattiginosa e pesante il compito di avvolgere le vicende umane, quasi non ne volesse essere testimone. Eforo decise di risalire la collina, di ritornare al pascolo a cui adesso pensava con penoso sconforto: come aveva potuto abbandonare le sue pecore, quelle che dovevano essere munte, le gravide ed i piccoli agnelli; e quanto aveva dormito? un pomeriggio, una notte intera? Eforo schizzò in piedi e la sua bocca era asciutta, arida nella totale mancanza di saliva. Cercò dell’acqua, la trovò ma era amara e non riuscì a berla. Un terrore che non conosceva si stava impossessando di lui e cominciò a correre. Ripercorreva tremante i suoi passi all’indietro chiamando afono i suoi amati cani e le pecore e le capre con il loro nome; le chiamava ad una ad una ma non le vedeva ed egli invece le voleva trovare ed allora le immaginava come le ricordava: vedeva il recinto dove di solito le raggruppava per la notte, quello vicino alla grande roccia della ginestra, le vedeva quando ad una ad una passavano per il piccolo varco che lui stesso aveva creato per controllarne il numero; vedeva i capretti e gli agnelli giocare, correre e fare capriole e, stanchi, correre a suggere il latte dalle madri che si disponevano intelligenti ad allattarli; sentiva l’abbaiare dei suoi fidati cani e si confortava all’idea che almeno loro avessero vegliato sul gregge al suo posto, al posto di lui che era stato uno sciagurato padrone. Correva e piangeva e con la mente che ormai sembrava abbandonarlo ricostruiva una realtà di cui qualche tempo prima si lagnava per la quotidiana ripetitività. Era già arrivato sulla collina, ma del suo gregge non c’era traccia! Si accorse di disperarsi, di urlare e piangere ma lo faceva senza lacrime, senza voce perché era già morto ed i morti non contano più niente. Qualsiasi immaginazione di disastro, di tragedia non era comparabile a ciò che i suoi occhi senza vita adesso vedevano: assisteva da morto ad una fumosa strage, l’orrenda carneficina di una battaglia cruenta.

Le vittime giacevano scomposte in posizioni di spasmo o nel tentativo di una fuga o alla ricerca di un riparo o di un atto di clemenza. Le appartenenze ai diversi schieramenti si annullavano nella perdita degli elmi e del sangue che, rappreso, rendeva irriconoscibile le insegne militari e le diverse fogge delle armature. Cominciò a piovere piano ma serrato e l’acqua di quella pioggia, nel tentativo di pulire l’immonda crudeltà dell’uomo, faceva fumare i fuochi accesi e le dense esalazioni si alzavano mischiandosi a quelle più imponenti, più maligne che il vento sospingeva verso il piccolo altipiano. Qui la battaglia aveva trovato nella posizione geografica la giustificazione politica a tanta efferatezza per il possesso di un avamposto così decisivo e strategico per il controllo del traffico commerciale sulla costa. Questa era la ghiotta posta in gioco che nella mente e nelle bisacce dei tiranni che da sempre decidono i destini degli altri, diventava obbligo alla difesa da parte delle ignare ed inermi popolazioni. La distruzione delle case, l’uccisione degli animali allevati con cura, l’annientamento dei campi resi produttivi con fatica e tempo, la violenza sulle donne ed il furto di quel poco che per chi non ha niente è sempre molto, diventavano gli effetti collaterali di un calcolato piano di battaglia.

Per l’esigua popolazione sopravvissuta ed essenzialmente composta da donne e vecchi a cui malauguratamente era stata risparmiata la vita, il compito della memoria. Questa assumeva i contorni abominevoli in cui si era costretti ad accettare ogni cosa, anche l’orrido ricordo che sarebbe rimasto scavato ed inciso fino all’ultimo battito del loro cuore: era la visione delle teste dei loro figli, mozzate ed infilzate sulle lance irte a palizzata, a beffardo ed insolente segno di vittoria per il nuovo confine dei luoghi conquistati.

Con grande piacere pubblico sul mio blog questo racconto della mia amica Daniela Robberto, biologa e ora soprattutto scrittrice con particolare tendenza verso il genere narrativo dei racconti brevi, nei quali ama, coniugare scienza, storia, mito e realtà. Cura per il magazine on line, Sicily Mag – tutto quanto fa Sicilia – il blog “Momenti di parole”, www.sicilymag.it/author/daniela-robberto.

Ha partecipato nel 2015 al concorso la Sicilia si racconta con il racconto Quando eravamo felici, classificandosi al secondo posto e all’edizione 2016 con il racconto In morte ru papà si è classificata al primo posto. Ha pubblicato nel 2018, per il quotidiano La Sicilia, il racconto Chicca, il cane dell’albero di gelsi. Nel 2019 nel concorso letterario Premio nazionale Alessio di Giovanni si è classificata al terzo posto con il racconto Il treno. Nel 2020 ha pubblicato per le Edizione BeMore di Palermo, un albo italiano/inglese illustrato per bambini Come nasce la vita? Ha pronto un libro dal titolo fimmine, una raccolta di racconti che ha come tema l’universo femminile, le cui vicende, tratte dal quotidiano, sono l’intreccio autobiografico e fantasioso che ha sempre la terra di Sicilia come sfondo imperdibile che profuma di gelsomino e malinconia.

In ultimo ha pronto un libro A calore d’incinaglie breve autobiografia in cui le pennellate leggere della memoria vengono ri-guardate senza più le dolenti nostalgie dalle forti temperature dell’animo ma a quel calore tiepido, proprio delle pieghe cutanee, che permette a chi legge di poter paragonare o confrontare l’impronta di un personale ricordo.

Condividi su:

Indirizzo: Via XX settembre, 53 – 90141 Palermo

Telefono: +39 371 1897997

Email: susannabellafiore@gmail.com

2 risposte

Racconto breve di genere narrativo molto scorrevole, si riesce con facilità a trovarsi in Sicilia e di quei luoghi quasi a toccare con mano quei terreni o sentirne il loro profumo .

Un racconto avvincente e amaro come la storia della Sicilia, che per secoli ha dovuto subire innumerevoli invasioni e guerre. Molto ben scritto con lo stile proprio del mito e della leggenda.